MT法による地震リスク予測

MT法の超高速処理で実現した全国のリスク解析

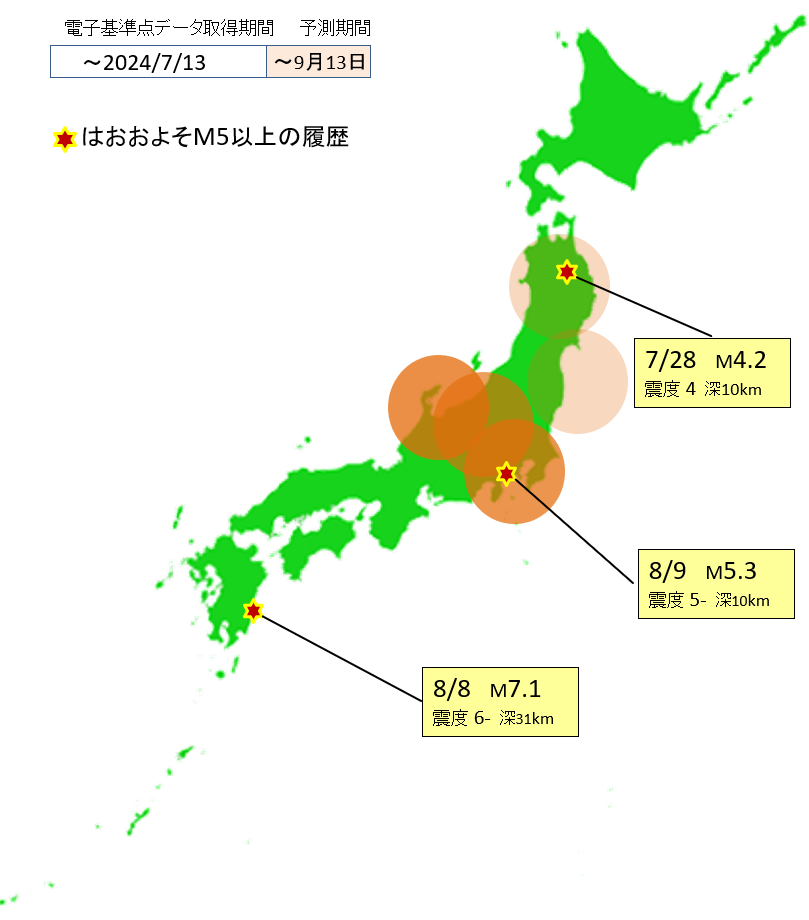

今週のコメント:

8/8に九州日向灘で発生したM7.1の地震は、MDとして予兆は現れていませんでした。

8/9に神奈川県西部で発生したM5.3の地震は今年4月以降から大きなMDが続いていましたので、予兆を捉えていた可能性があります。震源も10kmと浅いので、地殻の歪が地面の動きとなって現れていたのかもしれません。

全国1,300箇所の地表面の動きを利用し、地中0~30Km程度の歪を推定するという理屈に基づいています。

したがって、震源深さが100Km以上の地震予測はできないものと考えています。

また、歪が大きくなったとしても、地震という破壊現象の発生時期は難しい(出来ないという学者も居る)ことはご了承ください。本研究を始めてから今までの経験上、歪蓄積が推定されてから6~9カ月程度で発生すると判断しています。

MT法による地震予測技術は、日本規格協会QRG研究会

MT法による地震予測技術は、日本規格協会QRG研究会

ワーキンググループⅣの研究成果です(2015年~)

地震リスクの考え方

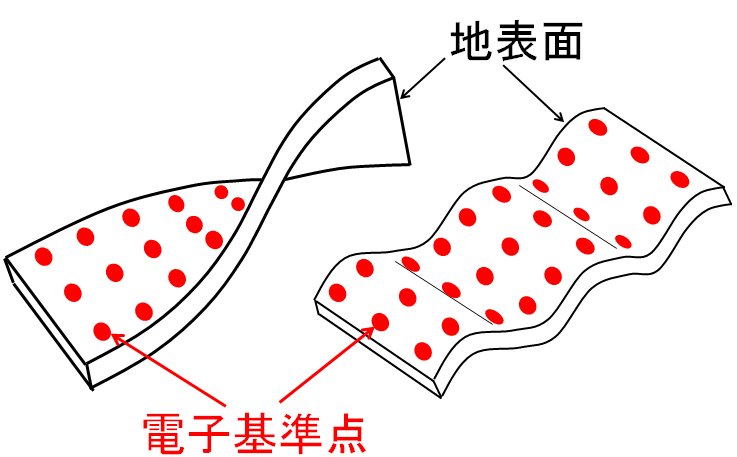

地面の動きは毎日計測されていますので、地面が日を追って捻れたり波打ったりする状況が分かります。

地表面の動きが、数十キロメートル地下深くの動きを反映しているとするなら、以下のように考えることができます。

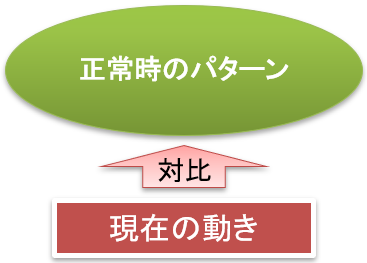

地震が発生していない期間に対して、現在の動きが

・同じようなパターンなら地震リスクは小さい

・異なるパターンなら地震リスクが大きい

もちろん、地表面の動きが地震発生の計測値として有効ではないなら、この仮定は成立しません。ここでは、成立するとしたときの地震リスクを求めています。

ちなみに、 2018年6月の大阪府北部地震や2018年9月の胆振東部地震など、最近の強い地震のいくつかではパターン相違を捉えていたようです。

MT法を用いた地震予測のより詳細な考え方については、

地震予測への応用

をご参照ください。

https://terras.gsi.go.jp/

の電子基準点データ提供サービスから、誰でも取得することができます。

国土地理院における補正作業に20日ほど要するため、最新版のデータでも2-3週間程度前までとなります。